アルツハイマー型認知症の発症と

歯周病菌の因果関係

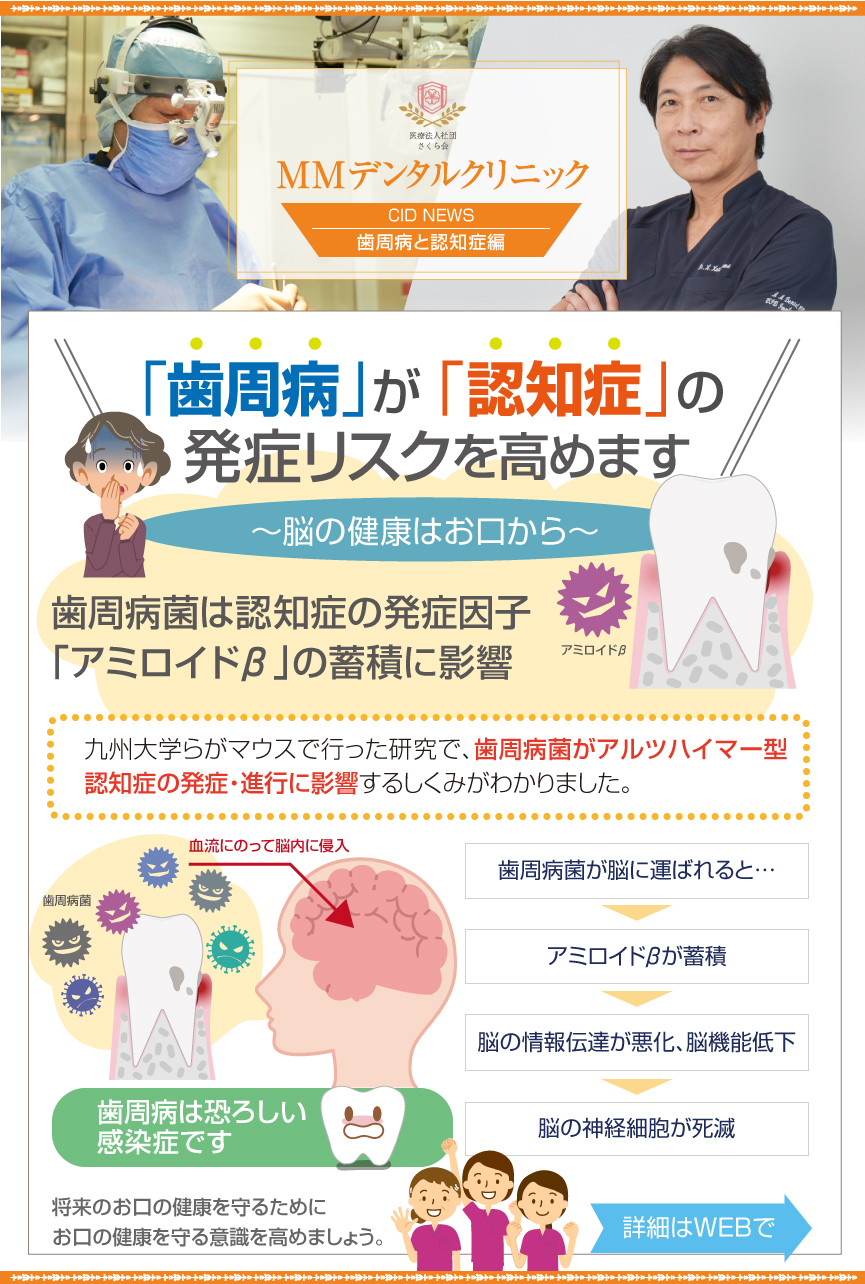

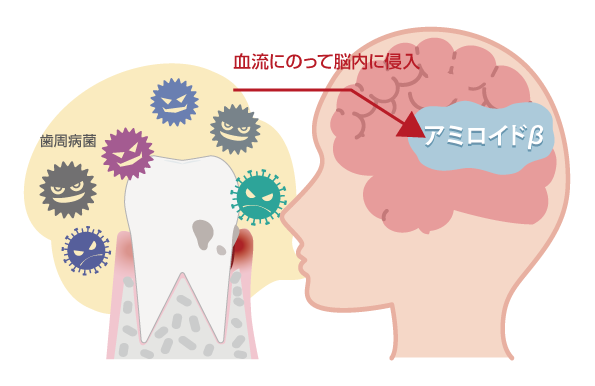

認知症には種類がり、最も多いのが「アルツハイマ―型認知症」ですが、脳に「アミロイドβ」というたんぱく質が蓄積されることによって発症します。アミロイドβが蓄積し、脳神経細胞が壊されてしまうことで、脳が委縮し、認知機能の低下を招いてしまいます。

九州大学らが行ったマウスを使った研究では、歯周病の原因菌であるジンジバリス菌(Pg 菌)を投与されたマウスで、脳内のアミロイドβが10倍に増え、記憶力の低下がみられたのです。歯周病菌が、アミロイドβの産生・脳内への取り込みに関与していることが解明された、新しい発見です。

中年以降は特に徹底した

歯周病予防が必要

先の研究は、若年マウスと中年マウスを使って行われましたが、中年のマウスにのみ認知機能の低下がみられました。

つまり、年齢を重ねるにつれ、リスクが高まるということです。近年は、歯周病の低年齢化が問題となっていて、年齢に関係なく歯周病予防が必要ですが、中年以降は特に歯周病の罹患率が高くなります。認知症予防のためにも、中年以降は特に、しっかり予防することが大切です。

お口の機能低下も

認知機能に影響します

東北大学医学部・歯学部が行った、70歳以上の高齢者を対象とした調査では、健康な人で平均14.9本の歯が残っていたのに対し、認知症の疑いのある人では、残っている歯が平均9.4本という結果になりました。

また、認知症の疑いのある人では、脳のMRI検査では記憶力に関係している大脳の海馬(かいば)付近等の容積が減少していることもわかりました。

口腔機能を維持して、

認知症を予防しましょう

しっかり噛むことは、食べ物を飲み込みやすくするだけでなく、さまざまな効果をもたらします。脳においては、咀嚼によって血流が良くなり、活性化されて認知症予防につながります。咀嚼は、記憶力をつかさどる海馬を刺激するため、記憶力低下を防ぐためにも、しっかり噛むことが大切になります。

脳の働きと残っている歯の本数が関係しているのは、多くの歯を失うと、しっかり噛めなくなることが原因です。1本でも多くの歯を残せるようにメンテナンスをしっかり行うことはもちろん、お口の機能を維持するために、適切な補綴治療を行うことも大切です。歯が抜けたままになっていたり、入れ歯が合わないという方は、放置せず一度歯医者でご相談ください。

より多くの効果に

つながる治療をご提供します

当院では、噛み合わせチェックやリスク検査に基づく予防診療、インプラントによる口腔機能の向上など、総合的な治療でお口の健康はもちろん、全身の健康、健康寿命の延伸につなげます。

歯周病予防においては、唾液検査システム「スポットケム」を導入し、唾液の成分分析によって患者様一人ひとりに合った予防プランをご提案しています。ぜひお気軽にご相談ください。